The Brain

Die neue Philologische Bibliothek an der FU Berlin von Norman Foster

Ein Bericht zur Planungsgeschichte von Michael Krauss

Berlin: Das alte Zentrum und die Universität / Hochschul- und Wissenschaftslandschaft Berlin / Ausbau des alten Zentrums nach der Wende / Kein Spielraum für die Humboldt-Universität in der City / Adlershof: „déja-vue-Modell“?

Dahlem: Deutsches Oxford 1900 / Von der Domäne Dahlem zur Wissenschaftsstadt / 500 ha zu verteilen: Jansen-Plan (1910), Aufteilungsplan Domäne (1912) / Unvollendete Planung der Wissenschaftsstadt bis 1914-18 / FU-Gründung in der geteilten Stadt 1948 / Aktivierung der Reserveflächen / Rascher Ausbau der neuen Universität

FU -”Rostlaube” - Mythos oder Monstrum / Bebauung des ehem. Obstbaugeländes in Dahlem; Wettbewerb 1963 / Gesamtplanung der 60er Jahre: Entwurf von C-J-W / Exkurs: Team Ten (auch Team X) / Konzept eines flexiblen, langfristig gedachten Entwicklungsrahmens / Internationales Echo in Fachkreisen / fragwürdiger Nutzwert nach 30jähriger Nutzung / Architektur und Ideologie – Flexibilität, Variabilität, Demontabilität – offene Form

„Sonderfall“ FU-Bibliotheken: Von der Fach- (Instituts-) über die Bereichs- zur Universitätsbibliothek / Literaturversorgung und räumlich-bauliche Auswirkungen / Kapazitätsgrenzen / Integration der Philologischen Fächer auf dem Obstbaugelände

Die neue Philologische Bibliothek der FU

Organisatorisches und räumliches Modell / Neue Gemeinsame Bibliothek:

Planungsalternativen und Entscheidungsprozess /

Der Entwurf von Lord Norman Foster / Architektur und Funktionalität

Aktueller Zielkonflikt

Einerseits will der Berliner Senat den Ausbau, zumindest den Erhalt des

Sektors Hochschule und Forschung in Berlin. Industrie und Dienstleistung

sind ja seit langem rückläufig bzw. als Wirtschaftsfaktor gar nicht

mehr vorhanden. Andererseits ist die Stadt bekanntlich pleite. Der Senat

reduziert seit Jahren die finanzielle Ausstattung der Hochschulen (Bsp.:

Halbierung des FU-Personals seit 1992). Aktuell geht es immer noch (oder

wieder) um weitere Einsparungen im Hochschulbereich - trotz der Beteuerung

über den hohen Stellenwert der Wissenschaft für die Stadt. Argumente

für den Ausbau sind vor allem qualitativer Art („Investition in die

Zukunft“). Es gibt aber auch finanzielle Gründe: Jeder für den

Hochschulbereich ausgegebene Euro schafft eine dreimal so hohe gesamtwirtschaftliche

Nachfrage in der Stadt.

Standorte:

Berlin ist heute Standort von 4 Universitäten (HU,FU,TU,UdK) mit

(noch) 2 Klinika, außerdem mehrere Fachhochschulen; 130.000 Studierende auf 85.000 Studienplätzen;

hoher Anteil an Nicht-Berlinern. Kosten des gesamten Hochschulbereichs (einschl. Medizin): 1,2 Mrd. Euro pro Jahr.

Dazu kommen weitere Wissenschafts-Institutionen wie Max-Planck-Ges., Akademien u.a.m.

Neuordnung des Berliner Hochschulbereichs seit der Wende 1989:

Die Neuordnung des Hochschulbereichs in der wiedervereinigten Stadt nach

1990 konzentrierte sich zunächst auf die HU, die erst „abgewickelt“ und

dann neu aufgebaut wurde. Stadträumlich zeigt sich bald das Problem der

konkurrierenden Flächenansprüche. Hochschulstandorte werden aus

der City verdrängt, da diese vorrangig die Hauptstadtfunktionen aufnehmen

soll. Lösung: Auslagerungsstandort für die gesamten Naturwissenschaften

der HU in Berlin-Adlershof, quasi eine Neuauflage eines 100 Jahre zurückliegenden

Vorgangs: Die politisch gewollte Auslagerung großer Teile der Universität

an den Stadtrand und räumliche Vereinigung mit nichtuniversitären

Forschungseinrichtungen: Was heute bei der HU in östlicher Richtung realisiert wird, geschah zum

ersten Mal um 1900 als Ausgründung von Teilen der alten Berliner Universität

nach Südwesten Berlins auf landwirtschaftliche Flächen in Dahlem

Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Plan, große Teile der Berliner Universität

nach Dahlem zu verlegen: Dort sollen 500 ha Gutsfläche der Königlichen

Domäne einer neuen Nutzung zugeführt werden: Das preußische Finanzministerium

will die Flächen zunächst ausschließlich als teures Wohnbauland

verwerten. Der Wissenschaftslobby, insbesondere Althoff aus dem preußischen Kultusministerium

gelingt es, große Flächenteile für eine Wissenschaftsstadt,

ein „Deutsches Oxford“, zu reservieren. Der Druck auf die Grundstücke

in der City hatte seit der Reichsgründung ständig zugenommen. Universität

und Kultusadministration sahen dort keine Perspektive mehr für einen

Ausbau der wachsenden Universität. In dieser Wissenschaftsstadt in Dahlem

sollen zum einen Universitätsinstitute, vor allem botanische, pharmazeutische

und zoologische Fächer, Platz finden. Damit knüpfte man an die bereits

erfolgte Verlagerung des alten Botanischen Gartens aus Schöneberg nach

Dahlem an. Es wurde auch überlegt, die für Universitätskliniken

benötigten Flächen bereitzustellen, die in der Innenstadt nicht

mehr zu erhalten waren. Außerdem werden mehrere neu geschaffene wiss.

Institutionen (Reichsgesundheitsamt, Reichsamt für Materialprüfung,

Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft u. a.) noch vor

dem ersten Weltkrieg dorthin verlegt. Vor allem errichtet die Kaiser-Wilhelm-

(heute: Max-Planck-) Gesellschaft in rascher Folge eine Reihe von Instituten,

an denen in der Folge bedeutende Forschungen durchgeführt werden (Bsp.

Kernspaltung Otto Hahn und Lise Meitner).

Dahlempläne

Für Dahlem wurden verschiedene Bebauungsplanvorschläge entworfen.

Entscheidend ist der Plan von Hermann Jansen aus dem Jahr 1910, der eine typische Mischung

von Wohn- und Wissenschaftsflächen vorsieht; beiden Ansprüchen

– dem Wohnen wie der Wissenschaft – wird ausreichend Genüge getan. Der

Plan berücksichtigt auch die topografischen Verhältnisse und lehnt

sich landschaftsgestalterisch an angelsächsische Vorbilder an. Dieser

Plan stellt die Grundlage für den amtlichen Aufteilungsplan von 1912

dar: Die freien Flächen, auf denen die Einrichtungen der Wissenschaftsstadt

errichtet werden sollen, stehen unter dem Vorbehalt: „für Staatsbauten

reserviert“. Sie bleiben bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg im wesentlichen

unbebaut. In den Jahren bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs ist nur wenig

aus dem Verlagerungsprogramm realisiert worden. Auch in der Weimarer Zeit

tat sich wenig – die Lindenuniversität blieb in ihrem alten Rahmen.

Gründung der Freien Universität 1948

Aufgrund der zunehmenden Intoleranz der Leitung der Humboldtuniversität

kommt es 1948 zur Relegation und zum Auszug von zahlreichen Studenten, die

auf eine Gründung einer freien Universität im Westen Berlins drängen.

Dezember 1948 wird die FU gegründet. Die Anfänge sind zunächst

bescheiden; die neue Hochschule muß mit Provisorien leben. Bald schon

entstehen aber Pläne für eigene Neubauten; 1952 wird der Henry-Ford-Bau

eröffnet. Ende der 50er Jahre wird erkennbar, dass aufgrund der steigenden

Nachfrage nach Studienplätzen die FU ausgebaut werden muß; doch

der Flächenvorrat des alten Campus an der Garystraße ist erschöpft.

1960 wird ein 10-Jahresplan für den Gesamtausbau der FU beschlossen.

Mit dem Bau der Mauer 1961 wird die Notwendigkeit des Konzepts bekräftigt

– die wirtschaftliche Situation hat sich aber erst einmal wieder sehr verschlechtert.

Der Senat von Berlin sieht jedoch Priorität in der Entwicklung des Hochschulbereichs

und beschließt definitiv den Ausbau der FU in Dahlem. Dafür werden

die Flächen reaktiviert, die um 1900 für Wissenschaftsstandorte

in Dahlem vorgesehen worden waren.

(Am Rande ist zu bemerken, dass damit auch ein Konflikt im Stadtteil angelegt

wurde: Der erwachende Widerstand der Dahlemer Villenbewohner gegen die Bebauung

der freien Flächen für die FU sollte im Lauf der Jahre zunehmen.

Offensichtlich war das Konzept einer Stadt der Wissenschaft im Bewusstsein

nicht mehr präsent und die von Anfang an geplante Doppelnutzung des Stadtteils

inzwischen vergessen. Dahlem galt jetzt nur noch als privilegierter Wohnstandort,

an dem Studenten nichts zu suchen hatten – jedenfalls nicht, wenn sie sich

politisch artikulierten, wie das ab Mitte der 60er Jahre bekanntlich der

Fall war.Die in den 70er Jahren entstehende Massenuniversität ließ die

Grenzen der Belastbarkeit des Stadtteils Dahlem durch die FU deutlich werden.

Der Höhepunkt und zugleich Scheitelpunkt der quantitativen Entwicklung

war das Jahr 1992, als die FU mit 62.000 eingeschriebenen Studierenden die

größte deutsche Hochschule war. Inzwischen wurde die Studentenzahl

der FU auf 40.000 zurückgefahren (bei 24.500 finanzierten Studienplätzen)

und die Anzahl der Professuren seit 1962 halbiert.)

Der Senat von Berlin legte 1962 eine Standortplanung für Dahlem fest:

Diese ist Gerüst der künftigen räumlichen Verteilung aller

Fächer der FU (mit Ausnahme des Klinikums und der Veterinärmedizin).

Dafür sollten im Wesentlichen die unbebauten Flächen herangezogen

werden, die im Aufteilungsplan von 1912 „für Staatsbauten reserviert“

worden waren.

Wettbewerb „Obstbaugelände“ 1962/63

Das Kernstück des Flächenvorrats war das so genannte Obstbaugelände,

das sich zwischen der Thielallee im Westen und der Königin-Luise-Straße

im Osten erstreckte. Es war bis dahin interimistisch als Obstbauversuchsgelände

genutzt worden. 1962/63 wurde ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben.

Als Preisträger ging daraus das französische Team Candilis, Josic, Woods

hervor, das eine flache Bebauung vorschlug. Der Entwurf zeigte einen

im Wesentlichen zweigeschossigen

cluster, der von Fußgängerstraßen

durchzogen wurde, zwischen denen sich die Räume der Institute frei nach

den jeweiligen Bedürfnissen der Fächer anlagern sollten.

Der Entwurf für das Obstbaugelände wurde vor allem aus zwei Gründen

ausgezeichnet: Zum einen wurde die flache, so genannte Teppichbebauung als

adäquate städtebauliche Antwort auf die Dahlemer Villenlandschaft

angesehen, in die sich die neuen Baumassen rücksichtsvoll einfügen

sollten. Zum anderen war man von dem cluster aber auch deshalb angetan, da

diese Struktur besonders den damals hoch gehaltenen Kriterien der Flexibilität

und Variabilität zu entsprechen schien: Das Entwurfskonzept der Architekten

sah vor, das Wachsen und Schrumpfen der Institute, d.h. den ständigen

Wandel von Institutsnutzung und Institutszuschnitt durch ein Bausystem aufzufangen,

das keine den einzelnen Instituten zugeordneten fixen Raumquanten festlegen

sollte, sondern durchgehend frei unterteilbar war. Es sollte nur eine Struktur

vorgegeben werden ("Strukturalismus"). Deshalb sollte auch der gesamte Bau

keinen Anfang und kein Ende haben; man würde mit einem zufälligen

Ausschnitt aus dem System beginnen, z.B. mit den Strassen J, K, L und den

Quergassen 28 bis 33. (Auf diese Prämissen des Entwurfs und die Erfahrungen

mit der flexiblen Struktur soll später noch eingegangen werden.) Das

Bausystem sollte sich mit der Zeit in alle vier Richtungen erweitern – wodurch

aber die Grenzen der freigehaltenen Flächen auch überschritten würden

und mindestens die Villen in den Randbereichen entfernt werden müssten.

Exkurs: Team Ten (auch Team X)

Die Architekten Georges Candilis und Shadrach Woods und der am FU-Projekt beteiligte Partner Manfred Schiedhelm gehörten zur Gruppe des „Team Ten“. Sie sollten zunächst den zehnten CIAM-Kongreß im Jahre 1956 in Dubrovnik vorbereiten. Bereits bei der CIAM IX in Aix-en-Provence 1953 war es zum Bruch mit dieser Gruppe von jüngeren Architekten gekommen - Sprecher waren vor allem Alison und Peter Smithson sowie Aldo van Eyck . Die Auseinandersetzung betraf die Glaubenssätze der Charta von Athen, insbesondere die strikte Funktionstrennung (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr) und die Dominanz des Verkehrs. Diese Dogmen zu überwinden war Gegenstand der Arbeitstagungen des Team Ten, dem auch Jacob Bakema, Ralph Erskine und John Voelcker angehörten. (vgl. Kenneth Frampton, Die Architektur der Moderne,1983) Geforscht wurde nach den Bewegungskräften und Prinzipien städtischen Wachstums. Die nächstwichtige Einheit oberhalb der Zelle der Familie wurde gesucht. Propagiert wurde die Stadt auf mehreren Ebenen. Deutlich wird der Pluralismus an den in der Gruppe differierenden Einstellungen. Etwa bei Aldo van Eyck, der in seinen Arbeiten zurückgeht auf Formen primitiver Kulturen (vgl. Waisenhaus in Amsterdam) und das "labyrinthische" Prinzip vertritt. Candilis und Woods hatten in den frühen 50er Jahren eine Zeitlang bei Le Corbusier gearbeitet, so u.a. bei dem Projekt der Unité in Marseille. Eine Schlüsselrolle in der Arbeit von Woods spielt sein Wettbewerbsbeitrag für den Frankfurter Römerberg, den er 1963 mit Schiedhelm entwirft. Vorgeschlagen wurde eine „Miniaturstadt“, eine „labyrinthische“ Ansammlung von Läden, öffentlichen Bereichen, Büros und Wohnungen. Die orthogonale Form des Ensembles steht im Kontrast zur mittelalterlichen Form der Stadt. Diese Form der „Miniaturstadt“ finden wir dann wieder in dem Entwurf für das Obstbaugelände. Aber anders als in Frankfurt kann dieser Plan für Dahlem sich nicht in eine städtische Kultur im Umfeld einklinken. Interessant ist übrigens auch das letzte Projekt Le Corbusiers, nämlich der Entwurf eines Krankenhauses für Venedig, dessen Plan an die strukturalistischen Modelle von Candilis & Woods erinnert, wie sie auch im Wettbewerbsbeitrag für die Uni Bochum und dem realisierten Projekt für Toulouse-LeMirail zu erkennen sind.

Die Planung für die Bebauung des Obstbaugeländes beginnt Mitte

der 60er Jahre konkret zu werden. Sie wird aber, wie sich in der Folgezeit

zeigte, überfrachtet mit einem Übermaß von Zielen und Erwartungen:

Es sollten ja nicht nur die von der FU benötigten Erweiterungsbauten

errichtet werden – immerhin schon ein anspruchsvolles Programm – sondern man

dachte auch daran, ein universelles Bausystem für alle anstehenden Hochschulbauten

in Berlin aufzulegen. Derlei hatten andere, reichere Bundesländer wie

Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg schon erreicht; das gehörte nach damaligem Verständnis

zum Standard für den Hochschulausbau in der Bundesrepublik der 60er Jahre.

Eine Baufirma aus dem Hause Krupp wurde vom Berliner Senat mit der Entwicklung

beauftragt: Dies kostete viel Zeit und Geld – und es blieb dann letztlich

doch nur ein System für das FU-Obstbaugelände. Man experimentierte

auch mit neuen Baustoffen: Der Einbau der Rostfassade des ersten Abschnitts

wurde ohne ausreichende Erfahrungen mit der neuen Stahllegierung „Corten“

entschieden – die Schäden setzten früher ein als von Pessimisten

befürchtet.

1990 brachten Asbestfunde den Lehrbetrieb fast völlig zum Erliegen

und wurden Anlaß für eine Planung zur Generalsanierung der beiden

Abschnitte Rost- und Silberlaube. Sie ist bis heute noch längst nicht

abgeschlossen. Ein weiteres Problem: Das Gebäude nahm unter der enormen

Belastung durch Ströme von Nutzern und Besuchern, die sich in dem Labyrinth

nur schwer zurechtfanden, mit der Zeit auch Züge der Verwahrlosung an.

Aber trotz großer technischer Schäden und starker Abnutzung blieb

bis heute ein fester Kernbestand an architektonischer und räumlicher

Qualität des Bauwerks erhalten, so z.B. die reizvollen inselartigen Innenhöfe,

wo sich die Bewohner auch eigene Bereiche geschaffen haben.

Notwendige Neuordnung der Nutzungsstruktur

Zu Beginn der Planung wurde die These vertreten, eine flexible Nutzungsstruktur sei erstens in technischer Hinsicht besonders wirtschaftlich. Zweitens stelle diese auch die für die Institute und Wissenschaftler optimalen Bedingungen für Kommunikation und Kooperation her. Eine offene Raumstruktur erleichtere wesentlich das Herstellen von Kontakten. Aufgrund der nunmehr in 30 Jahren gewonnenen Erfahrungen kann man wohl feststellen, dass diese Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Die Frage ist nur, warum nicht! Lag es daran, dass die Größe der Universität sich gegenüber der ursprünglichen Planungsgrundlage so dramatisch verändert hat? Hat die Belastung durch den Betrieb der Massenuniversität den, wie manche sagen, an sich richtigen Ansatz der offenen Struktur konterkariert? Oder war die großflächige „labyrinthische“ Bauanlage (der Abstand zwischen den beiden begrenzenden Straßen beträgt rund 400 Meter!) eben doch das verkehrte Modell für einen Uni-Camps im Vorort Dahlem? (vgl. Frampton) Waren die Nutzer der Institute und die Uni-Verwaltung vielleicht nicht flexibel genug, die möglichen Chancen der flexiblen Struktur konkret wahrzunehmen? Oder vielleicht sogar umgekehrt: Ist es nicht einfacher, mit einer flexiblen Raumbelegung auf Veränderungen des Bedarfs zu reagieren als erst im Gebäude technisch umzurüsten und umzubauen? Erstaunliche Tatsache ist jedenfalls, dass die umsetzbaren demontablen Trennwände nur ganz in wenigen Ausnahmefällen überhaupt versetzt worden sind. Und Tatsache ist es auch, dass die Präsenz der Wissenschaftler im Haus sich in engen zeitlichen Grenzen hält (dies aber vielleicht kein Sonderfall FU?). Anders als z.B. in Villeninstituten wie der AVL, die ihren gesamten Mikrokosmos in dem übersichtlichen Bereich ihres Hauses aufgehoben sieht und sich gegen das Ansinnen eines Umzugs in das "Monstrum Rostlaube" verwahrt.

Der philologische Fächerbereich der Freien Universität, der künftig in der "Rostlaube" räumlich und organisatorisch zusammengefaßt sein soll, verfügt über einen umfangreichen, fachlich ausdifferenzierten Literaturbestand von etwa einer ¾ Million Bänden. Bisher war dieser Bestand entsprechend der „historisch gewachsenen“ Struktur der FU dezentral aufgestellt bei den z.T. weit verstreuten Einzelstandorten der Institute. Eine generelle Besonderheit der FU im Vergleich mit anderen großen Hochschulen besteht darin, dass der überwiegende Teil der Literaturbestände den Fachbereichen zugeordnet ist, die für die Erwerbung und Betreuung zuständig sind. Dagegen beträgt der Anteil der Literatur, die bei der zentralen Universitätsbibliothek steht, nur ungefähr 25% (d.s. 2 Mio Bände von insgesamt rund 8 Mio Bde.) Diese traditionell starke Stellung der Fachbereiche bei der Bibliotheksorganisation ist jedoch mit den Haushaltseinschnitten der letzten Jahre zunehmend abgebaut worden. Die Philologien hatten anfänglich starken Widerstand geleistet gegen die Bildung einer gemeinsamen Bibliothek, in der alle Institutseinzelbestände zusammengeführt werden sollen. Vor dem Hintergrund der knappen personellen Ressourcen und Erwerbungsetats ließ sich dieser aber nicht mehr aufrechterhalten. Angesichts des Rationalisierungsdrucks mußten auch die Bedenken einzelner Institute, die Zusammenführung erschwere dem Nutzer den Zugriff und sei letztlich kontraproduktiv für den Wissenschaftsbetrieb, zurückgestellt werden. Allerdings wird sich wohl erst nach der Fertigstellung der Foster-Bibliothek zeigen, ob wirklich alle Fächer, insbesondere auch die kleinen, sich am Umzug beteiligen werden. Das dürfte auch davon abhängen, wie attraktiv die räumlich-funktionalen Bedingungen des Neubaus dann von den Nutzern eingeschätzt werden.

Die neue Philologische Bibliothek der FU

Die Planung von Hochschulbauten ist in der Regel einem komplizierten bürokratischen

Verfahren unterworfen: Da die hierfür benötigten Mittel – jedenfalls

bisher – aus zwei Quellen, nämlich seitens des Landes und des Bundes,

gespeist werden, sind Beantragung, Prüfung und Mittelfreigabe stets

auf diesen zwei Ebenen parallel zu betreiben. Wenn dann noch, wie im Falle

Berlins, das Land nur über geringe Mittel verfügt, verlängert

und verkompliziert sich der Planungsprozess entsprechend. Die FU hatte unmittelbar

nach der Asbestschließung der "Rostlaube" den Plan eines Neubaus einer

gemeinsamen philologischen Bibliothek auf den Antragsweg gebracht. Zunächst

sah es noch so aus, als ob Land und Bund dem zustimmen würden: Der Wissenschaftsrat

empfahl das Projekt jedenfalls grundsätzlich positiv. Mit der sich in

Berlin verschärfenden Haushaltssituation wurde dann jedoch der Neubau

vom Finanzsenator abgelehnt; es wurde der FU aber freigestellt, die von ihr

als notwendig erachtete räumliche Integration der Bibliotheken auf dem

Wege einer Umnutzungsplanung in der "Rostlaube" herzustellen. Als Kostendeckel

für alle erforderlichen Maßnahmen, also Asbestsanierung, Fassaden-

und Dacherneuerung, Modernisierung der Haustechnik, Umbau für die Institute

und Einbau der gemeinsamen Bibliothek wurde 1996 ein Betrag von 102 Mio DM festgesetzt. Auf dieser

Kompromisslinie musste nun verfahren werden: 1997 wurde ein beschränkter

Architektenwettbewerb durchgeführt, in dem Norman Foster den Zuschlag

für die Gesamtplanung erhielt.

Foster schlug zwei Varianten vor: Einmal die geforderte Einbaulösung

und zum andern einen neben die "Rostlaube" gestellten Neubau für die

Bibliothek, dem er in kosten- wie in funktionsmäßiger Hinsicht

den Vorzug gab. Die FU sah damit noch einmal eine Chance, ihr favorisiertes

Modell durchzusetzen. Der Senat blieb auch gegenüber den neuen Argumenten

hart; nur die Einbaulösung kam in Frage.

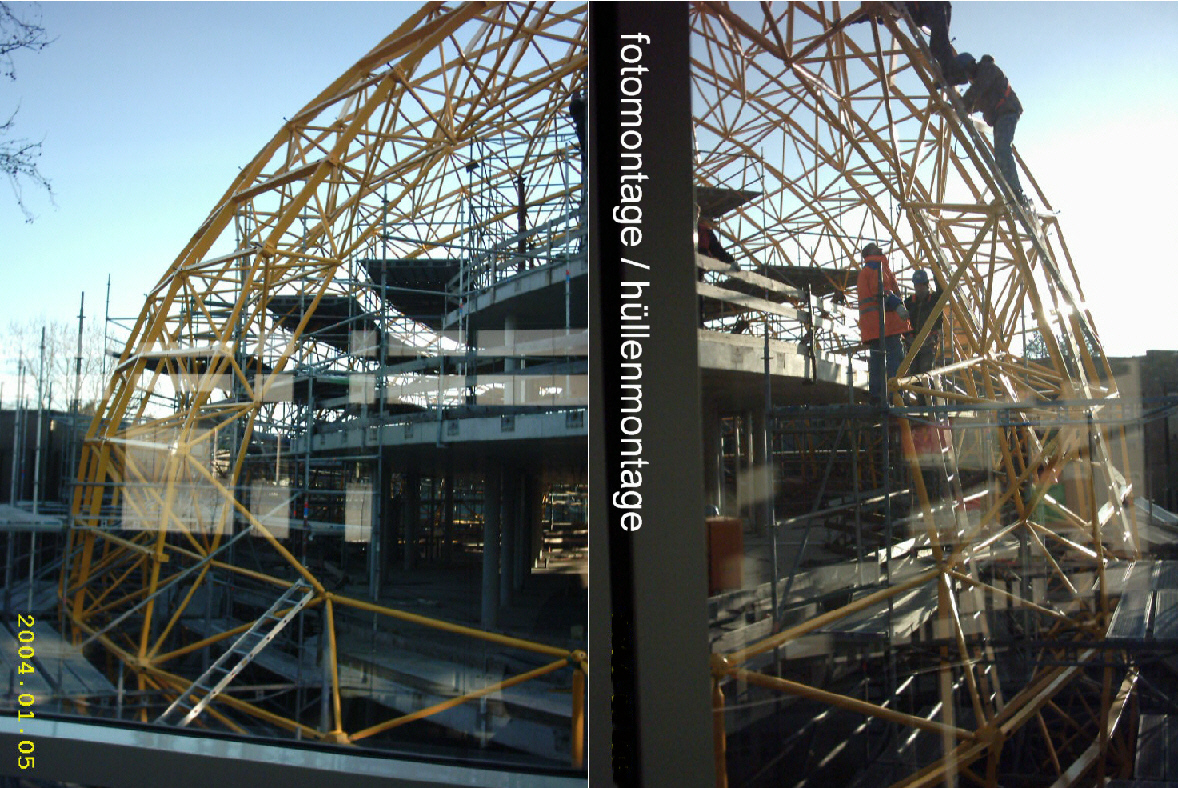

Im Entwurfsprozess, den Norman Foster und sein Berliner Büro vorantrieben,

ergab sich, dass die anfänglich an die vorgegebene Baustruktur der "Rostlaube"

noch relativ eng angepasste Bibliotheksform nicht optimal war. Es entstand

in der weiteren Durcharbeitung ein neuer Entwurf: Eine weit gespannte, kuppelförmige

Konstruktion, die aus einer zweischaligen membranartigen Hülle gebildet

werden soll. In diese Hüllkonstruktion soll eine sogenannte Etagere,

d.h. ein Betonskelett mit (zunächst 6, später) 5 Ebenen eingestellt

werden, das die Regale mit den Büchern und die Nutzerplätze trägt.

Die das Skelett überwölbende Hülle bietet die Möglichkeit,

im Zwischenraum der beiden Schalen die Heizung und Lüftung zu führen,

wobei ein intelligentes Meß- und Regelsystem automatisch das an das

Außenklima angepasste Raumklima einstellt. Zusätzlich werden

noch durch eine Betonkernaktivierung in den Decken des Skeletts Wärme-

bzw. Kühleffekte erreicht.

Das Besondere an dem von Foster konzipierten Bibliotheksraum scheint auch

die Art und Weise zu sein, wie der Bezug zu einer Reihe berühmter

Vorbilder hergestellt wird: Man kann etwa an The British Library oder auch

an die alte Berliner Staatsbibliothek denken – also weitgespannte Kuppeln über

einer großen Lesesaalebene, welche Gehäuse mit hoher innerräumlicher

Spannung bilden. Bei Fosters „Kuppel“, - abgesehen davon, dass es keine klassische

Kuppel ist, - bleibt aber der frei überwölbte Raum nicht wie bei

den alten Beispielen hohl und leer, sondern wird durch die eingestellte

Etagere genutzt, auf der die Bücher und Leseplätze ihren Platz haben. Ich

will der Frage nicht nachgehen, weshalb dann überhaupt noch eine

weitgespannte Hülle sinnvoll ist. Es sind auch verschiedene Varianten

des Tragsystems untersucht worden. Letztlich hat der entwerfende Architekt

entschieden (und der Kostendeckel wird wohl das letzte Wort haben!) Jedenfalls steht fest, dass sich

daraus eine äusserst intensive Nutzungsdichte ergibt. Dies kommt sowohl der direkten

Auffindbarkeit der Literaturbestände zugute wie auch der wünschenswerten

Nähe der Leseplätze. In der Außenerscheinung

schließlich stellt die die "Rostlaube" um fast das Doppelte ihrer bisherigen

Höhe überragende „Kuppel“ eine deutliche Maßstabs-Vergrößerung

dar und akzentuiert damit den FU-Campus in der Wissenschaftsstadt Dahlem in

neuer Form.

Es wurde in der Diskussion immer wieder davon gesprochen, damit werde

auch erreicht, dass die räumliche Identität der Universität,

die mit diesem Bibliotheksbau verbunden wird, an Deutlichkeit gewinnen könnte.

Wie Detlev Ipsen feststellt, hat aber Raum keine Identität. Der

Identitätsbegriff sei ein personaler Begriff: Identität beziehe

sich auf den Prozeß, durch den sich eine Person ihrer Subjektivität

vergewissert. Und weiter: „Soziale Beziehungen sind die kommunikative Basis

des Raumbezuges und diese wiederum ist die Grundlage der Identitätsbildung.“

Insoweit sind also für den Raumbezug unseres in Rede stehenden Baus zuerst

die sozialen Beziehungen wesentlich, die die Menschen, die hier arbeiten,

eingehen und die Kommunikation, die sie verbindet - welche Einflußgröße

dagegen der Entwurf von Norman Foster darstellt, scheint nachrangig - is'nt

it?

Ich komme zum Ende:

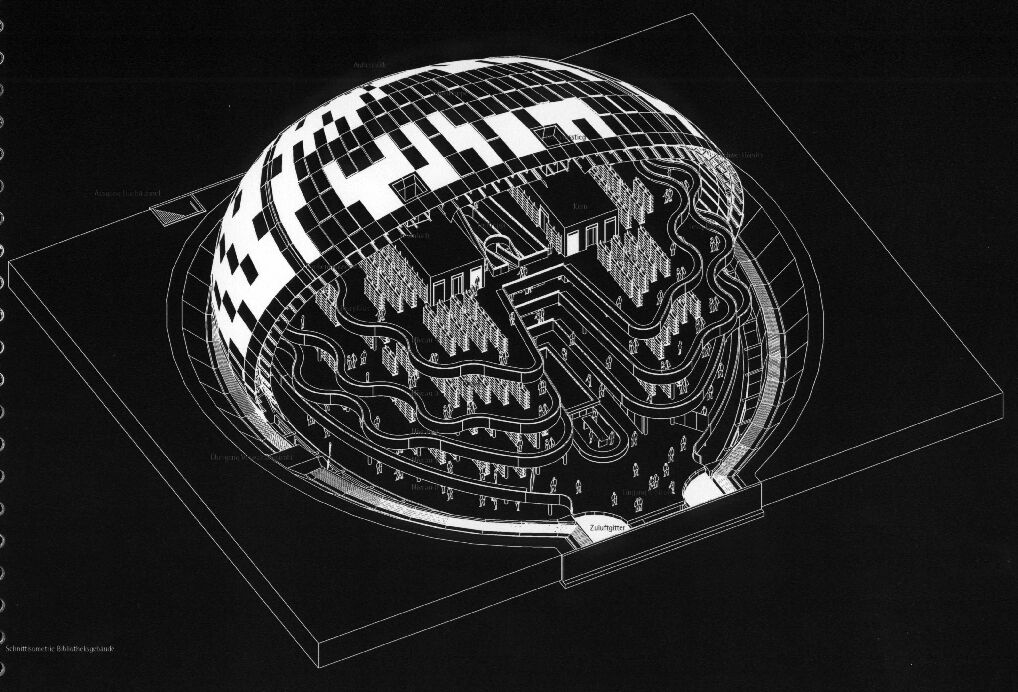

Ob der etwas fetzige Name „the brain“, der aus der organoiden Form der unter

der Hülle liegenden Schichten der Nutzebenen abgeleitet worden ist, die

Sache wirklich richtig trifft, darüber kann man wohl streiten. Frage:

Denken Bücher? Bewahren sie das kollektive Gedächtnis? Jedenfalls

ist der dort versammelte Literaturbestand nicht das Zentrum des gespeicherten

Wissens der FU – die bereits erwähnte dezentrale Struktur des Bibliothekssystems

besitzt ja eben mehrere Häupter (ob auch Hirne, wäre die Frage).

Aber immerhin: eine ¾ Million Bände ist ein beachtlicher Bestand,

einmal ganz abgesehen von dem qualitativen Gewicht der vereinigten Sprach-

und Literaturwissenschaften. Es bleibt also die Ähnlichkeit der (verdeckten!)

Form mit einem Großhirn, die den Namen vielleicht rechtfertigt oder

doch zumindest nahe legt. Und es ist eine Form-Analogie, die sich eigentlich

nur beim Betrachten der isometrischen Zeichnung einstellt. Welche anderen

Form-Assoziationen sich später aus der gebauten Realität noch ergeben

mögen, bleibt abzuwarten.

Es bleiben weitere Fragen:

War der Einbau der Bibliothek vielleicht doch ein zu harter Eingriff?

Wie vernetzt sich das neue Element mit der inneren Organisation der gesamten "Rostlaube"?

Hier wäre noch eine Information nachzutragen: Die innere Struktur der "Rostlaube"

soll im Rahmen der Sanierung grundlegend reorganisiert werden mit dem Ziel,

überschaubare und abgegrenzte Nutzungsbereiche für die Institute

herzustellen; dazu werden quasi neue „Institutshäuser“ im großen

„Haus Rostlaube" geschaffen.

Wie werden die Nutzer die neue Bibliothek annehmen? (Es gab durchaus Nutzerkritik

in der Planungsphase zu verschiedenen Punkten: Der ausgelagerte Bibliothekspersonal-Trakt

ist nur durch den Keller erreichbar, da abgeschlossene Büroräume in der Kuppel

nicht realisierbar sind. Funktionale Anordnung? Eingänge?)

Recht düster erscheint vor allem der finanzielle Horizont:

Welche Betriebskosten kommen damit auf die FU zu: Reinigungskosten der zweischaligen

Kuppel-Flächen? Kosten der Steuerung und Wartung der alternativen Energie-Technik?

Bauunterhaltung? Wird man sich die high-tech-Anlage bei sinkenden Etats auf

Dauer leisten können? Also noch einmal die Frage vom Anfang:

Was darf Wissenschaft in einer armen Stadt kosten?